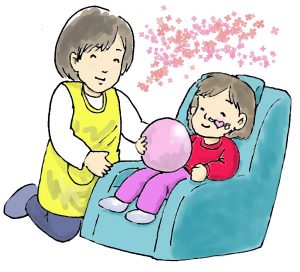

重症心身障がい児

基本情報

営業日

月曜~金曜日(土曜・日曜・祝日、年末年始の12/29~1/3はお休みです)

サービス提供時間

AM10:00~PM15:00

※おやつ、弁当持参

対象者

受給者証(重症心身障がい児の認定記載)の交付を受けた方

年齢

0歳児~未就学児

定員

1日5名

対応地域

稲城市近辺 送迎を希望される場合30分以上の方は要相談

方針及び内容

一人ひとりの発達をふまえ、1日の活動の中にグループ活動や個別の活動を組み込み、日常生活における基本的な動作を身につけることを目指します。

・児童発達支援ガイドラインを基にした、発達支援を行います。

・障がい者の権利に関する条約に規定されている合理的配慮を提供します。

・お子さまの最善の利益を考慮し、保護者の方と協力しながら成長発達を促していきます。

アセスメント

専門職がお子さまの成長と発達を適切に把握してまいります。

児童発達支援管理責任者が一人ひとりの児童発達支援計画を作成し、3~6ヶ月で支援計画の評価、見直しを行います。

4つの基本目標

❶育ちや暮らしへの意欲を引き出す

・自分が愛されているという安心感を土台に、信頼できる人と環境の中で、『今ある力』を発揮して「できた」という達成感や満足感を積み重ねながら、自信を持つことで次への意欲につなげます。

・一人ひとりの子どもの興味・関心、強みを生かして、乳幼児期にしか味わえないものや乳幼児期にこそ必要な遊びを活き活きと楽しむことができる場、安心と信頼の中で、自分らしく育っていける場としての機能を大切にします。

・集団の中での役割、地域との交流などを通して、人と楽しく関わりながら「誰かの役に立っている」「自分の存在を認められている」という効力感や有用感を持てる経験を重ねながら自己肯定感を高めていきます。

❷コミュニケーションの力を育てる

・様々な場面で本人の意思を確認しながらすすめます。音声言語に限定せず、その子の視線や表情、筋肉のちょっとした動きを読み取り、子どもの気持ちを代弁したり、サインやカード、ジェスチャーなど、一人ひとりに適した方法で丁寧に関わりながら、コミュニケーション力を育てます。

❸生活する技術・技能を身につける

・子ども自身の持っている力を伸ばしながら、周りの人たちや使える物の力を借りて、生活していく力を育てます。

❹自分で決めて・自分で選ぶ力を育てる

・どんなに重い障がいがあっても「自分で決めて自分で選ぶ」を意識して、活動に取り入れていきます。

発達支援の5領域

❶健康・生活

・安定した体調や生活リズムを維持できるように、個人に応じて必要な医療的ケアを行います。

・楽に過ごせる姿勢の工夫、変形や拘縮等の予防に配慮した取り組みを行います。

・食事、衣類の着脱、排泄等を個人の状況に応じてできるように支援します。

※主治医や嘱託医、他の療育機関等と連携しながら支援を行います。

❷運動・感覚

・様々な感覚に気づき、受け入れ、感じとり、楽しめる活動を十分にとり入れます。

・自分自身の体に気づき、姿勢を保つ、移動する、操作する活動を行います。

・呼吸する、頭を動かす、寝返る、座る、立つ、手を伸ばす等、今ある力を最大限に伸ばしていくよう支援します。

❸認知・行動

・自分で動いたり、物に触れたり、動かすことの制限からくる経験の少なさを補えるように遊びや介助方法を工夫し、就学に向けて必要な学習の基礎を育てます。

・物の名前や特性、数、大小、色、形、時間、空間等について学びます。

❹言語・コミュニケーション

・心地よい働きかけ、反応がえられやすい声かけ(はい/いいえ等)を繰り返し、小さな発信から子どもの気持ちを推測して代弁することで、コミュケーション意欲を育てます。

・フワフワ、チクチク、ビューン、ドンドン等、感触や動作に応じた声かけを意識して行い豊かな言語環境を提供します。

・指さし、身ぶり、絵カード、文字、スイッチ等、子どもがわかる、使える手段を用いてコミュニケーションすることを楽しみます。

❺人間関係・社会性

・身近な人との信頼関係を基盤として、人への興味、関心を広げます。

・大人や友だちのしていることに目を向け、まねることを促します。

・見たて遊びやごっこ遊びを通して、人とやりとりすることを楽しめるよう促します。

・人との関わりの中で、待つこと、自分の役割をすること、ルールを意識すること等を促します。

年間の行事

| 4月 | お花見 |

| 5月 | 子どもの日 |

| 6月 | 公園めぐりスタンプラリー1 |

| 7月 | 夏祭り |

| 8月 | 水遊び |

| 9月 | 栗拾い |

| 10月 | ハロウィンパーティー |

| 11月 | 公園めぐりスタンプラリー2 |

| 12月 | クリスマス会 |

| 1月 | 正月遊び/おもちつき |

| 2月 | 豆まき |

| 3月 | ひな祭り |

※お誕生会:適宜

※家族交流会:夏祭り、クリスマス会

※個人面談:心配なことなど、適宜必要に応じて行います。

日課

| 時間 | プログラム | 具体的内容 |

| 10:00 | お出迎え | 健康観察/持ち物整理 |

| 10:15 | おはようの会 | 水分補給/排泄 |

| あいさつ/手遊び/わらべ歌/あのね体操 | ||

| 10:45 | みんなで遊ぼう | 散歩、感覚、運動、音楽遊び等 |

| 11:45 | ランチタイム | お弁当、注入等(各自持参) |

| 13:00 | のんびり時間と個別活動 | 午睡(リラックス) |

| おもちゃ、絵本、運動遊び等 | ||

| 14:30 | おやつタイム | 水分補給/おやつ(各自持参) |

| 14:45 | さようならの会 | あいさつ/手遊び/読み聞かせ |

| 15:00 | 降所 | 保護者の方のお迎え または 送迎車の出発 |

※あのね体操とは、呼吸や体に意識を向け、自分自身で心身の状態を整え、外界と関わっていくコミュニケーションや運動発達の土台を育てます。

※わらべ歌と読み聞かせの先生がくま吉くんと遊びに来ます。

ご利用の流れ

・まず、お電話ください。来所日時を決めます。

・お約束の日にお子様と一緒にいらして、あのねのお家内を見学し、お子様の状態を見させていただきます。

・市役所で受給者証の手続きをしていただき、医療的ケアがある方は主治医に指示書を書 いて頂いてください。(1ヶ月くらいかかります)

・受給者証と指示書ができあがったら、お電話をいただきお試し利用の日時を決めます。

・お試し利用は保護者様と一緒に過ごしていただき、お子様についていろいろお聞きします。

・状況にもよりますが1回~3,4回お試し利用をお願いする場合があります。

・その後、契約し、利用曜日を決めさせていただきます。

感染症の対応について

利用当日、次の症状がある場合はご利用前に必ずお電話にてご相談いただくか、ご利用をお控えください。

・嘔吐 ・下痢

・感染が疑われる発疹 ・学校保健法で定められる感染が疑われる時

(コロナ・インフルエンザ・水痘・流行性結膜炎・流行性耳下腺炎・溶連菌感染症など)

また、同居するご家族の皆様に同様の症状がみられた場合も利用前にお電話でご相談ください。

なお感染症対策として、ご自宅で毎朝の体温測定と利用日に関して健康チェック表にご記入ください。

緊急時の対応について

利用中の体調不良については看護師の判断の下、緊急連絡先に速やかに連絡いたします。

可能な限り、速やかなお迎えにご協力をお願い致します。

※自然災害時や警報が発令された場合も同様です。

医療的ケアの実施について

医療的ケアは、次の内容において主治医の指示書を下に保護者様からの依頼と同意に基づいて、当事業所の看護師が対応させて頂きます。

経管栄養

吸入

導尿・浣腸

吸引

発作時の対応(座薬など使用時はご家族に連絡し対応させて頂きます)

職員の配置、人数など

看護師、保育士、児童指導員、作業療法士、言語聴覚士

嘱託医

橋本卓史先生(たくこどもクリニック 神奈川県川崎市麻生区上麻生5-6-1 泰平ビル柿生 電話:044-322-0380 小田急線柿生駅南口徒歩3分)